ご相談は無料です

弊事務所は兵庫県小野市にありますが、北播磨地区のお客様(小野市 三木市 加東市 西脇市 多可町 加古川市 高砂市 加西市 姫路市 福崎町 市川町 神河町)に広くご利用いただいております。

お気軽にご相談いただけるよう、来所でのご相談はもちろん、お客様のご希望の場所、時間にお伺いいたします。

遺言書を作成することに関心はあるが、何から始めて行けばよいのかわからない方がほとんどだと思います。

ご遠慮なくお話をお聞かせください。

お電話:0794-66-2521

9:00-19:00 (土日祝は要予約)

遺言書(ゆいごんしょ)は【遺書(いしょ)】ではありません!

自分が天国へ旅立った後にあなたの愛する人たちが

あなたを偲んであなたの財産を大切に使って幸せに仲良く暮らす

再びあなたの財産がよりよい社会を作り出す

そのためには法律に基づいて遺言書を作成する必要があります

60歳を超えて一息ついたら遺言書のことを考えてみましょう!

遺言書を書く人が増えています

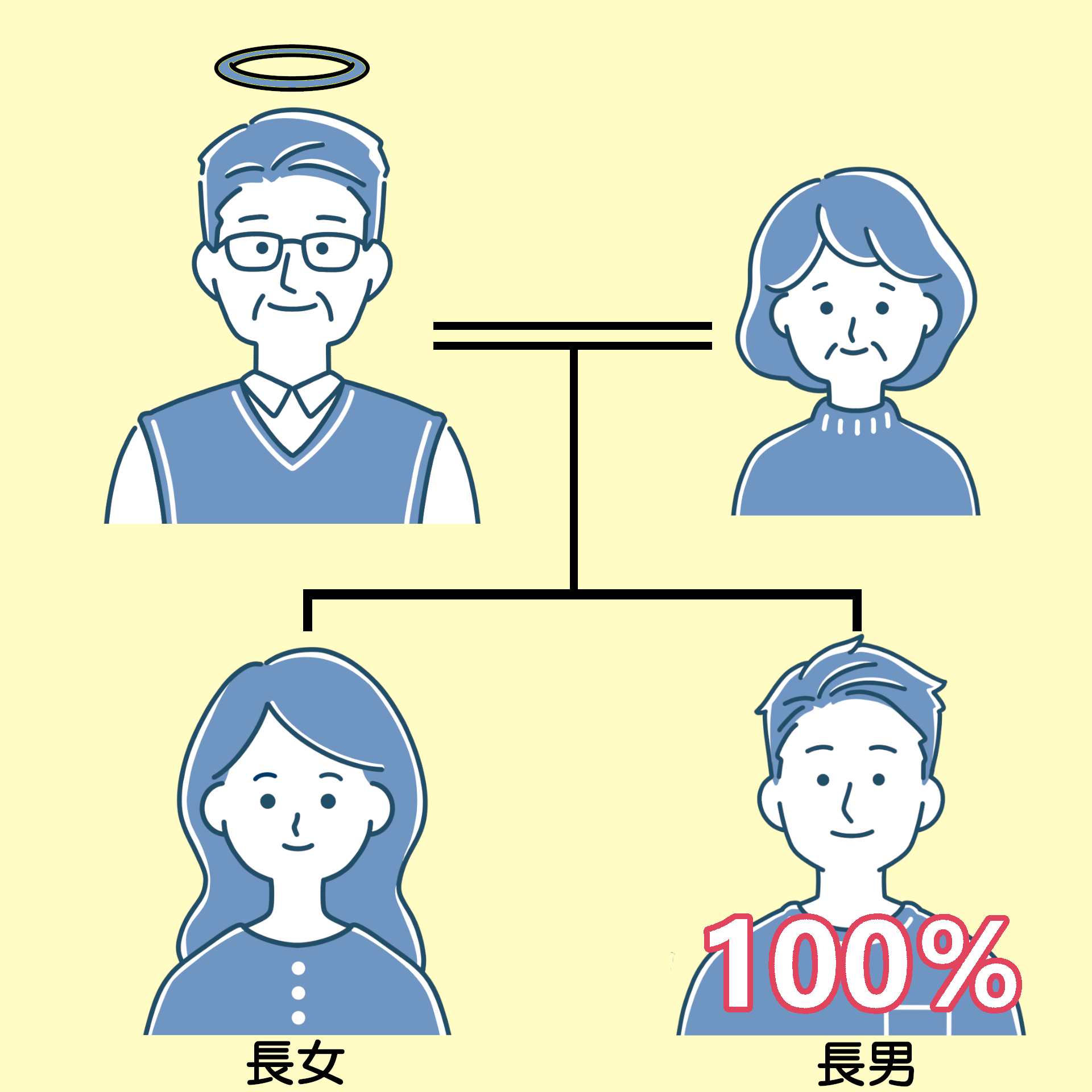

旧民法に沿って長男が遺産の全てを受け継ぐことがほとんどなくなり、法定相続や貢献に応じた分け方をしたい方が増えてきた今、遺言書を書く人が増えています。

明治~昭和22年まで

(旧民法)

旧民法では、指名された長男などが全てを受け継ぐ

家督相続という方式でした。

「家」を継ぐ長男など家長が「家」を守り、他の兄弟の面倒を見るという価値にもとづいた法律でした。

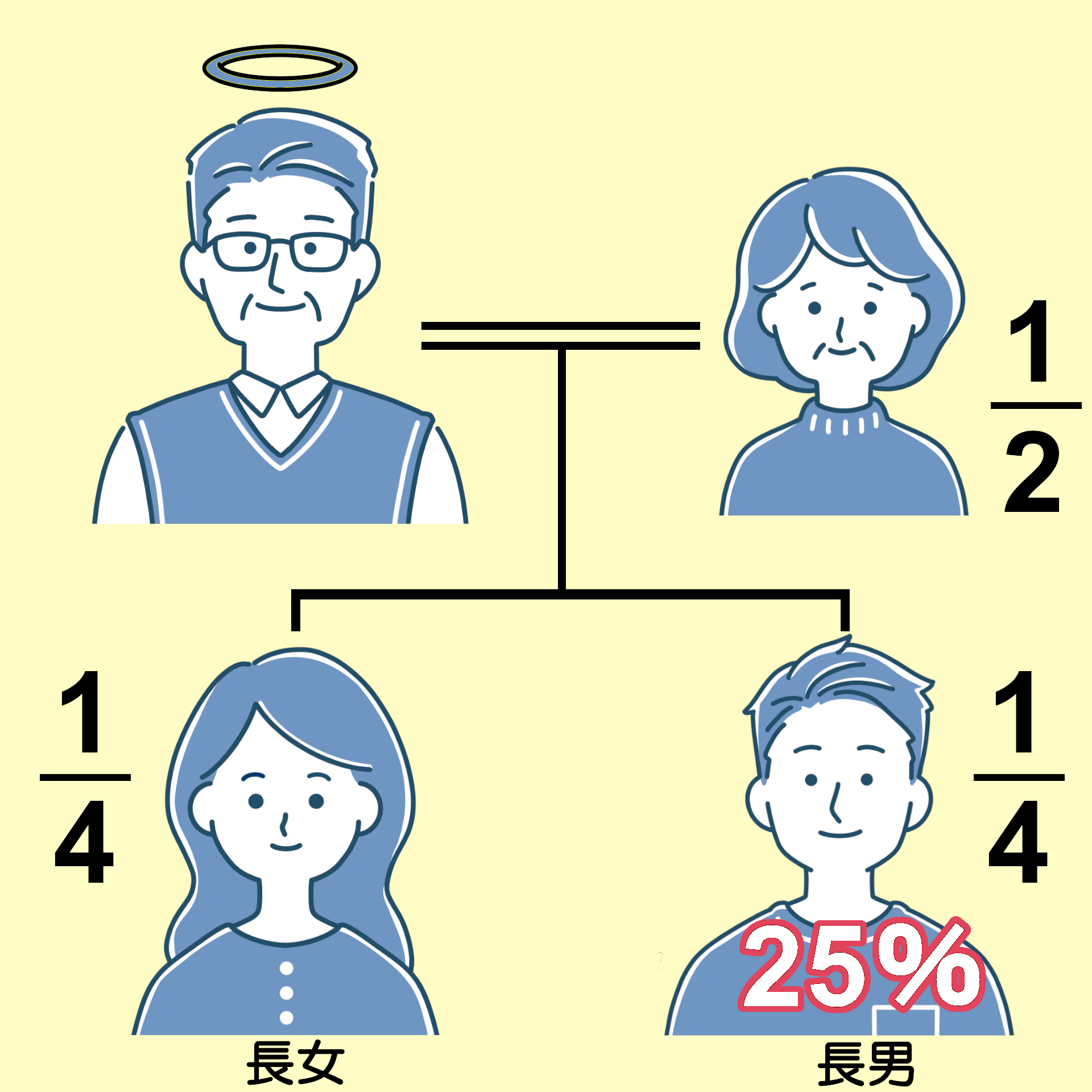

昭和22年~現在

現在の民法では、死亡とともに相続が開始され、相続分も長男が100%という時代ではありません。

遺言がなく法定相続分で分け合うと、この家族の場合では、長男は4分の1となります。

「誰に」「何を」相続させるのか、事前に関わり合いや家族における役割に応じて決めてあげることが大事になってきました。

手紙やエンディングノート、遺書(いしょ)では法律上の効果はありません。

遺言書(ゆいごんしょ)を作成しておく必要があります。

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があり、その方式をふくめて様々な違いがあります。

自筆証書遺言(自己保管)

- 手間がかからない

- いつでも内容の更新ができる

- 目録はパソコンやコピーも利用可

- 改ざんされたり偽造の恐れがある

- 本当に本人が作成したか疑いが残る

- 検認手続き(2~3カ月かかる)を経ないと効力なし

◎公正証書遺言

- 専門家のチェックを受けるので間違いのない遺言がつくれる

- 作成時に複数名が立ち会うので第三者の関与や誘導の疑念が残らない

- 相続開始後すぐに利用できる

- 公証人や証人の費用がかかる

- 内容を更新するとき費用がかかる

自筆証書遺言(法務局保管)

- 法務局に遺言書を提出することで保管してもらえる

- 検認手続きが不要になった

- 法務局に本人が遺言書を提出する必要がある

- 様式や添付方式に注意が必要

- 専門家のチェックが入らない

一番の安心は公正証書遺言です

遺言書の書き方は明確に法律で定められているので、法律に沿った内容でなければ無効となってしまいます。

自筆の遺言書の場合は、実績のある専門家にチェックしてもらいましょう。

法務局保管の自筆遺言であっても、方式はチェックしてもらえますが内容の正確性や、もめない内容になっているかどうかのアドバイスはしてくれません。

相続税を

安くする分け方に

なっていない

不動産が

複数名の共有名義に

なる分け方で管理が

複雑になってしまった

遺言執行者の

指定がなく

手続きが進まない

このように、家族を想って遺言書を残したはずが、却って家族に負担をかけてしまうことになります。

税金が安くなるか、スムーズに遺産分割が進むか、もめない内容になっているかなどは、専門家に内容をチェックしてもらうことが大切です。

遺言書作成の流れ(約1か月半)

初回の無料相談から対応いたします。

※初回がお子様からのご相談(無料)で、2回目に遺言作成の本人様のご相談の場合も無料相談で対応しております。

遺言書作成に必要となる書類収集(※公正証書遺言の場合)

●戸籍謄本の取得

●不動産の確認

●住民票の確認

●金融資産の確認

お客様の意思に沿った文案となっているか確認します。

文案は、民法・税法の観点からのチェックに加え、円滑に手続きが進められる表記になっているかの実務上の視点や人間関係の配慮など、総合的な見地からアドバイスいたします。

公証人による遺言書の文言チェックと内容確認のすり合わせ、遺言書作成の日程調整を行います。

公証役場にて、公証人と証人2名の立会いのもと、遺言書の内容確認を行います。

内容確認が終われば、遺言書にご本人様と証人2名、公証人が署名・捺印し遺言書が完成します。

※遺言者の自宅や病院・施設などへ、公証人に来てもらうことも可能です。ご相談ください。

遺言書の作成やチェックは行政書士などの専門家に相談を!

公証役場では、将来の手続をスムーズにするポイント、相続トラブル回避、節税対策などの具体的なアドバイスは受けられません。

必ず実績のある専門家に相談してチェックを受けてください。

遺言執行者を決める

遺言書の内容を責任もって実現してくれる人 = 『遺言執行者』を決めておくことが大事です。

遺言書の内容に直接関与する人を除き、公正中立な第三者に依頼することが、不要な争いを防ぐポイントとなります。

遺言書の中で指定しておきましょう。

遺言執行者の役割

- 相続開始:遺言者の死亡によって遺言書の効力が発生します

- 公正証書遺言の場合:すぐに相続手続きを開始できます

- 自筆証書遺言【自宅保管】の場合:検認手続き(約2ヵ月かかります)

- 自筆証書遺言【法務局保管】の場合:遺言書情報証明書の取得

- 相続人や受遺者への通知

- 相続人や遺贈を受ける人(受遺者)全員に「これから誠実に業務を進めていくこと」を通知

- 遺言執行口座の開設

- 相続財産調査(2~3カ月)

- 相続開始時点の相続財産を法務局や金融機関等に調査をかけて遺産内容を確定

- 相続財産目録の作成

- 財産の引き渡し・名義変更

- 遺言書に基づき金融資産や不動産を指定の方に相続や遺贈する手続き

- 相続税申告

- 経費・遺言執行報酬の精算

法律家に相談を!

信託銀行などに遺言執行を依頼すると、「最低報酬100万円~」など非常に高額となります。金融機関よりも、遺言執行を専門とする法律家にご相談ください。弊事務所では、最低報酬30万円~と安心の料金設定で数多くのお手伝いを担当しております。

サポート料金

遺言書の作成サポート

- 財産内容の確認

- 記載内容に関するアドバイス

- 遺言書のリーガルチェック(民法・人間関係・税法など)

| 相続財産額 | サポート料金 |

|---|---|

| 5,000万円未満 | 53,900円(税込) |

| 5,000万円以上 1億円未満 | 86,900円(税込) |

| 1億円以上 1.5億円未満 | 119,900円(税込) |

| 1.5億円以上 2億円未満 | 152,900円(税込) |

| 2億円以上 3億円未満 | 185,900円(税込) |

| 3億円以上 | 218,900円(税込) |

- その他、法定手数料や郵送料等の実費はご負担いただきます

- 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立ち合いが必要です。配偶者や子どもは法律で証人になることはできません。

夫婦で遺言書作成プラン《むつみ》

「もしもの時のために夫婦で遺言を残しておきたい」

遺言書に関心が高まる中、ご夫婦で遺言を残したいというご相談が非常に多くなっています。実際に、ご夫婦で遺言書を書いておいた方が良いケースとしては下記のような場合です。

- 子供がいないので配偶者の両親や兄弟(甥姪)に相続財産が渡るのを防ぎたい(➡すべての財産を配偶者に渡すための法的書類を作成したい)

- 残された配偶者の介護費用や老人施設入居の費用に充てたい

相続財産5,000万円未満の場合、通常は2名で作成すると 283,800円(税込) 掛かりますが、「むつみ」でお申込みいただくと229,900円(税別)+実費でお手伝いさせていただきます。